非本地生增至50%,香港身份 “升学红利” 还在吗?

发布时间:2025-09-18

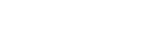

昨天发布的2025年《施政报告》,提出自2026/2027学年起,每所资助专上院校的非本地生自费就学人数上限,由相当于本地学额数目的40%增至50%。

这一政策调整距离2023年《施政报告》宣布2024/25学年起,非本地生上限从20%提高至40%,仅过去2年。

非本地生学额上限连续上调,让不少刚为子女教育规划香港身份的家长陷入焦虑——

“是否意味本地生学额减少?”

“花精力拿香港身份,升读香港的大学还有意义吗?”

为什么又增额?

非本地生名额供不应求

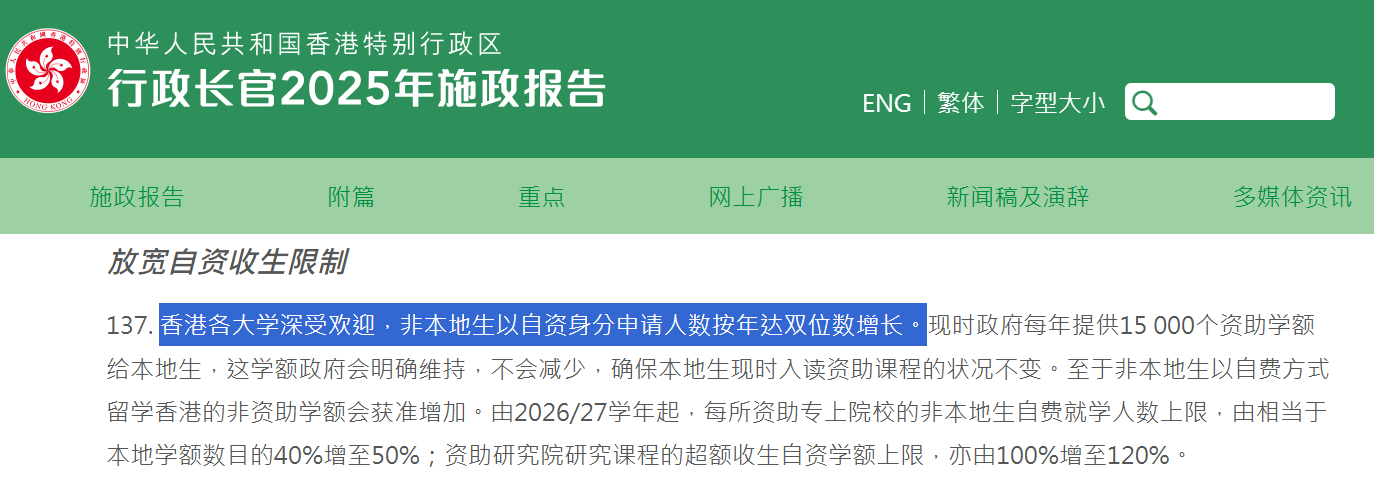

近年来,香港高校的国际认可度持续攀升,港大在QS全球排名已超越清北,港前五更集体挤进65强。实力有目共睹,直接带动非本地生申请热度。按照《施政报告》原话,“非本地生以自资身分申请人数按年达双位数增长。”

翻查新闻,2025/26学年的申请,港大共收到超过2.5万宗非本地生申请,创历史新高。但留给非本地生的学额只有1,500左右。港科大同样打破纪录,约2万的非本地生竞逐约800个学额。竞争激烈程度可见一斑。

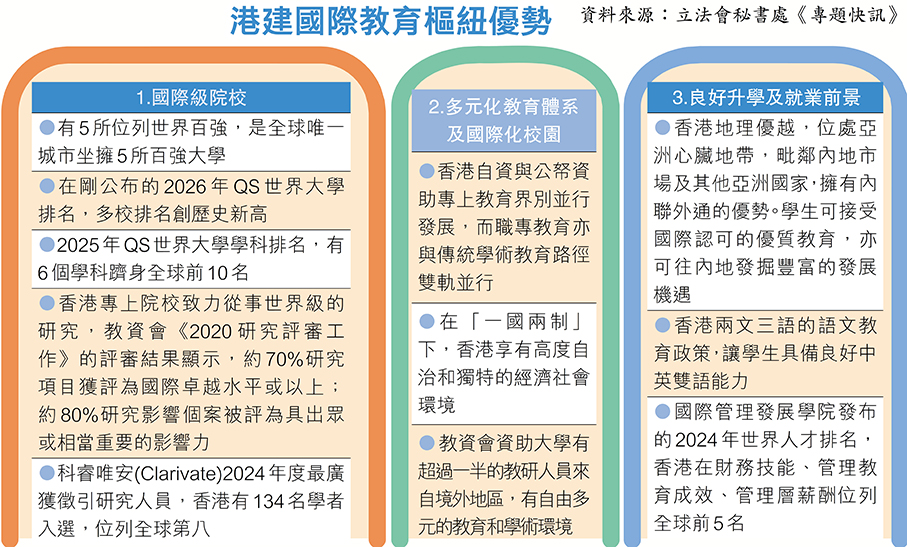

建设国际教育枢纽目标驱动

香港致力打造 “国际专上教育枢纽”。提升非本地生比例,既能吸引全球优质生源汇聚香港,丰富校园文化的多元性,也能进一步提升香港高等教育的国际影响力,打响“留学香港”的招牌。

储备产业人才 应对人才流失

据香港政府此前发布的数据,预计到2028年,香港本地劳动人力缺口将达18万。当前,香港正积极推进全球人才招揽计划,而扩大非本地生学额,本质上是为城市发展储备优质人才。全日制本科及以上学历的非本地学生,毕业后可衔接政府IANG工作签证,顺势进入香港职场。有效填补人力缺口,支撑香港城市长远发展。

影响本地生学额吗?

喂颗定心丸:非本地生招生额的增加,完全不影响本地生学额。《施政报告》原话“现政府每年提供15,000个资助学额给本地生,这学额政府会明确维持,不会减少”。

本地生和非本地生根本就不同招生池。非本地生学额的扩容,相当于高校“扩招”,而非从本地生学额中“挪用”。这么多年来,本地生的学额池一直稳定在15,000个,从未缩减!

值得一提,香港政府在7月底已经对资助学额和学费的申请资格做了调整。在新措施下,入读八大确切来说是分3个池子——

15,000个资助学额的本地生、非本地生、暂不符合资助资格的受养子女。

池子①:15,000个资助学额的本地生

8所由香港教资会资助的大学(即港八大),每年一共提供15,000个大一学士学位课程学额。

教育局2024年初回覆立法会的提问表示,过去几年,以DSE成绩入读资助大学的学生比例,占所有本地学生总数约八成。

也就是15,000个资助学额大概率这样分:

80%DSE本地考生(12,000)

20% Alevel/IB等国际课程的本地考生(3,000)